感染性腸炎(胃腸かぜ)をちょっと深掘り

2025/09/11

感染性胃腸炎(胃腸かぜ)は様々な細菌・ウイルスが食事やヒト・ヒト感染など様々な経路で、基本的に1年中なりうる病気ではありますが、一部季節性に爆発的な流行をきたす病気でもあります。

そんな感染性胃腸炎について、今回は少し深掘りしていこうと思います。

・感染性胃腸炎とは?

感染性胃腸炎とは、なんらかの微生物が原因となって引き起こされる腸の病気の総称です。突然の嘔吐・下痢・腹痛や発熱などの症状を起こします。

原因になる微生物は、細菌・ウイルス・原虫・寄生虫・真菌などさまざまです。感染性胃腸炎のなかで代表的なものとしては、ウイルスにより起こるウイルス性胃腸炎と、細菌によって起こる細菌性胃腸炎があり、これらは感染性胃腸炎の大半を占めています。

・原因

急性胃腸炎(感染性胃腸炎)の主な原因は前述したとおり大きくウイルス性と細菌性の二つに分けることができます。

その中でも大半はウイルスが原因です。

ウイルスとしては、ノロウイルスやロタウイルスなどが有名です。

ノロウイルスは高齢者施設などでの集団発生がたびたび問題となるウイルスです。

感染力が非常に強いため集団発生しやすいウイルスなのです。

一年を通して発生しますが、特に12月~翌1月に流行のピークがあります。

一方のロタウイルスは主に乳幼児に発症しますが、成人にも感染することはあります。

ウイルスは感染者の下痢便に大量に含まれており、その便に触れた人の手を介して口から体に入り、別の人に感染を広げていきます。

こちらは3月~5月頃に流行のピークが来ることが多いようです。

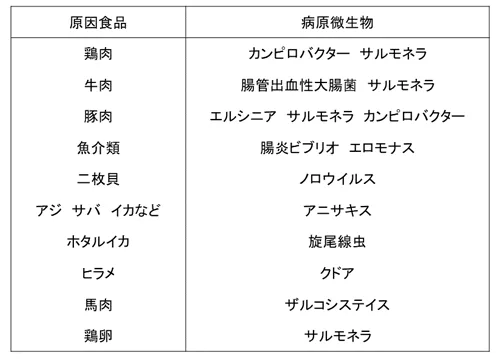

細菌では、卵・鶏肉などに入っているサルモネラ菌、鶏肉・豚肉などのカンピロバクターが有名です。

他にも黄色ブドウ球菌、大腸菌などがあります。

サルモネラ菌は高温・多湿で活発化するため6月~9月には特に注意が必要になります。

カンピロバクターは一年を通じて発生しますが、サルモネラ菌と同様、夏場に活発化しやすいため気を付けましょう。

黄色ブドウ球菌は普段から手指などに付着しています。

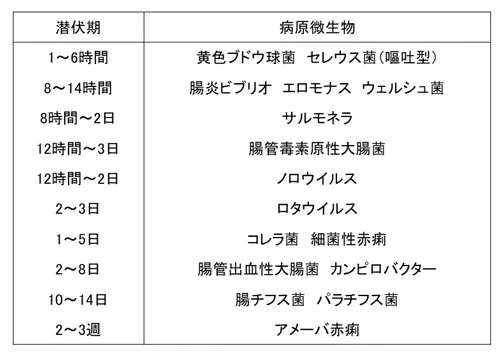

感染してから発症まで平均3時間と、他の胃腸炎(食中毒)に比べ症状が出現するまでのスピードが群を抜いて早いのが特徴です。

病原性大腸菌には複数の種類がありますが、特に有名なのはO-157に代表される「腸管出血性大腸菌」です。

夏場、特に8月~9月頃に発生することが多くなっています。

たびたび報道もされているように加熱不十分もしくは未加熱の牛肉の摂取、生レバーなどで感染します。

最悪の場合には死に至る怖い病気です。

・感染経路

ウイルス性胃腸炎における主な感染経路は、病原体が付着したものや手などに接触することで起こる接触感染です。感染源から直接伝染する直接接触感染(胃腸炎の患者に直接触れたりして感染した場合など)と、病原体が何かを介して伝染する間接接触感染(胃腸炎の患者が使用したタオルやコップを介して感染する場合など)があります。

そのほか、ノロウイルスや細菌性胃腸炎では、経口感染といって病原体が口から体内に入ることで感染する経路があります。ノロウイルスでは生牡蠣や貝類を加熱せず食べた場合やノロウイルスに感染した方が調理を行い、汚染された物を食べた場合などに感染を起こします。

・診断方法

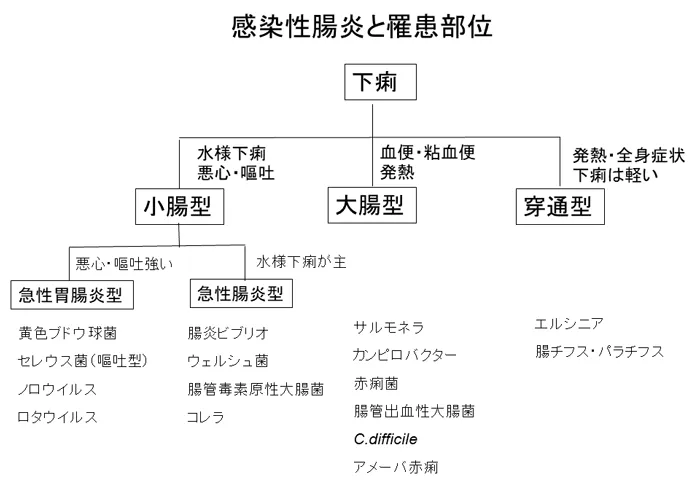

患者の症状や状況の聴取から診断されます。多くの場合は、食べた食品や状況などから原因となる細菌やウイルスを推定します。(添付の図を参照してみてください)

中には症状の発症形態から類推する場合もあります(特に発熱や血便の有無は特に重要なサインの一つとなります)

一方で、原因となる細菌やウイルスが分かったとしても、基本的な治療方法は変わりがないことが多いため、原因となる細菌やウイルスを特定する検査は必須ではありません。症状が数日以上長引く場合には便の培養検査や内視鏡検査などが行われることもあります。

・治療

一番頻度が高いウイルス性胃腸炎に抗菌薬は無効ですので、いわゆる特効薬というのはありません。主な治療は、胃腸炎の症状を緩和する対症療法となります。嘔吐・下痢がひどい場合であれば、水分摂取を促したり、飲水もできなければ病院で点滴を行ったりします。

発熱・腹痛がある場合には、解熱鎮痛剤を使用して症状を落ち着かせます。こうした症状を緩和する治療を行いながら、自然に回復するのを待ちます。

ウイルス性胃腸炎では、電解質や糖がバランスよく配合された経口補水液を口から補給する経口補水療法を行って、脱水や低血糖を防ぐことが必要です。

細菌性胃腸炎に対しては、感染した細菌の種類に応じて抗菌薬の使用を考慮します。ただし症状が軽い場合には、ウイルス性胃腸炎と同じように対症療法を行うことで改善を得られることも多いため抗菌薬は使用しません。多くは、高熱や激しい下痢、血便があるなど症状が重いケースに対して抗菌薬での治療を行います。

対症療法についてですが、特に症状が持続することでの食思不振や下痢・嘔吐に伴って脱水状態となることは避けたいところです。

可能であれば口からナトリウムなどの電解質入りの水分を補給します。嘔吐や下痢では大量の電解質が失われているためただの水では不十分です。

全く口に出来ない場合には点滴を行います。同時に吐き気止めを投与することもあります。

下痢症状についてですが、前述したとおり脱水の誘因とするのは避けるべきですが、下痢止めは、ウイルス・細菌の繁殖を促す可能性があるため感染性腸炎においては原則的に使用を控えます。

整腸剤はいわゆる善玉菌であり、内服することで腸内細菌バランスが良好となり腸炎を改善させる方向に働いてくれます。

副作用もほとんど無く、比較的安価であることからも良く用いられる薬剤です。

・感染予防と人に移さないことが特に大事!

ウイルス性でも細菌性でも、もっとも重要な予防方法は手洗いや消毒を行うことです。食事や調理の前、トイレの後はしっかり手洗いをするようにしましょう。

患者の便や嘔吐物の処理を行う場合は換気を十分に行い、使い捨て手袋やマスクを着用した状態で病原体が舞い上がらないように静かに拭き取るようにしましょう。拭き取った後の床は消毒液を染み込ませた布やペーパータオルで覆い、浸すように拭きます。ウイルスが原因の場合はアルコールの消毒が無効ですので、次亜塩素酸ナトリウムが含まれた消毒液を使用してください。市販されている家庭用の漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)を水に薄めたものでも代用可能です。

生の肉や魚、二枚貝などに付着した細菌やウイルスを口にすることでも感染するため、生鮮食品はよく加熱してから食べるのが安全です。細菌は高温多湿の状態だと増殖が活発になるため、外に放置したりせずに購入後はすぐに冷蔵庫に入れて保存するようにしましょう。

----------------------------------------------------------------------

ブルーレイク消化器内科クリニック

住所 : 滋賀県守山市金森町605-1

電話番号 : 077-516-8900

FAX番号 : 077-516-8901

守山市で身近な症状である腹痛

----------------------------------------------------------------------